Las sombras y luces de Ologá, un mirador de relámpagos sobre el lago de Maracaibo

Sus calles líquidas, que antes recorrían botes repletos de pescadores después de la faena del día, ahora solo llevan consigo el eco del agua

El cielo de Ologá nunca ha conocido la oscuridad absoluta. Cada noche, cuando el sol se retira más allá de los manglares, las sombras apenas tienen tiempo de asentarse antes de que el primer relámpago corte la negrura con su fulgor. Luego viene otro. Y otro. Y otro más. Así ha sido por siglos, desde que los primeros navegantes quedaron deslumbrados por la tormenta perpetua, ese espectáculo de luces que convierte al lago de Maracaibo, en el municipio Catatumbo del Zulia, en el escenario de la mayor fábrica de relámpagos del mundo. El cielo brilla con fuerza inagotable, pero en la tierra la historia es otra. Ologá, ese pequeño poblado que flota sobre el lago, es un reflejo de lo que fue y de lo que ha perdido.

El viaje hacia Ologá, partiendo desde Chamita, es una travesía que se extiende por poco más de una hora en peñero, un recorrido que, lejos de ser solo un simple trayecto acuático, se convierte en una danza de colores que despierta los sentidos. Las aguas del lago se visten de matices vibrantes, un espectáculo natural que se debe a la confluencia de los ríos Escalante, Birimbay y Catatumbo, cuyas aguas se entrelazan en un abrazo que se une en el lago. A medida que la embarcación avanza, el horizonte se ve salpicado por plataformas petroleras abandonadas, testigos mudos de un pasado industrial que se diluye en la memoria colectiva. Y más allá, se divisan las palmeras que se alzan como guardianes que señalan la entrada de lo que queda de Congo Mirador, un nombre que evoca nostalgia y un sentido de pertenencia perdido. Finalmente, el camino de agua conduce a Ologá, un enclave que ahora alberga a menos de 150 personas, de acuerdo con lo que cuentan sus propios habitantes.

En este singular asentamiento, la bienvenida está marcada por la calidez del hogar de Nerio Ángel Romero, conocido como Tani. Su morada, un palafito de un azul celeste que resplandece bajo el sol, tiene tres porches de madera que invitan a colgar hamacas, dos baños y un muelle que ofrece el lugar ideal para contemplar los relámpagos que juegan en el cielo nocturno. Tani, antiguo habitante de Congo Mirador, decidió buscar refugio en Ologá tras el desalojo forzado por la sedimentación que arrasó con su hogar. Sin embargo, en su espíritu indomable, montó las bases de su palafito sobre un par de peñeros y navegó con su vida a cuestas hacia este pueblito que lo ha acogido, porque, en su corazón, se niega a renunciar a su esencia: ser un hombre estas aguas.

Las casas palafíticas de Ologá, alguna vez llenas de vida, ahora se inclinan cansadas, con su color azul celeste predominante, sobre pilotes de madera viejos y raídos. Los habitantes se dispersan entre los porches de estas moradas, cada uno inmerso en su propio mundo. Las mujeres, con manos diligentes, lavan y cuelgan la ropa; los hombres, en animadas charlas, comparten historias, y los niños saludan animados. Todos lanzan una mirada curiosa, que, aunque breve, revela un profundo sentido de pertenencia; son observadores de su propio universo, pero rápidamente regresan a sus labores.

Sus calles líquidas, que antes recorrían botes repletos de pescados después de la faena del día, ahora solo llevan consigo el eco del agua. Sus habitantes lo saben, muchos se han ido, y quienes resisten, piden a gritos ser recordados, atendidos. En el pequeño pueblo quedan apenas unas cuantas familias, sin atención médica, sin escuelas ni maestros ni luz eléctrica ni caminos ni certezas sobre el futuro. Lo único que sigue llegando, casi con su puntualidad de siempre, son los relámpagos.

Hubo un tiempo en el que Ologá no era sinónimo de precariedad. Este pueblo, enclavado en el corazón del lago de Maracaibo, era un refugio para los pescadores que encontraban en sus aguas una fuente inagotable de sustento. Sus hogares, coloridos, se reflejaban en la superficie del lago como si se tratara de una prolongación del cielo. Se vivía en armonía con la naturaleza, y la comunidad se organizaba alrededor de la pesca y el comercio con otros pueblos de agua. La escuela recibía a los niños con sonrisas que desafiaban todo tipo de humedad y las noches eran de reunión en los muelles, bajo el espectáculo incandescente del Catatumbo, que más que un fenómeno meteorológico es parte de la identidad de Ologá.

Pero el tiempo y el olvido fueron desdibujando esa imagen.

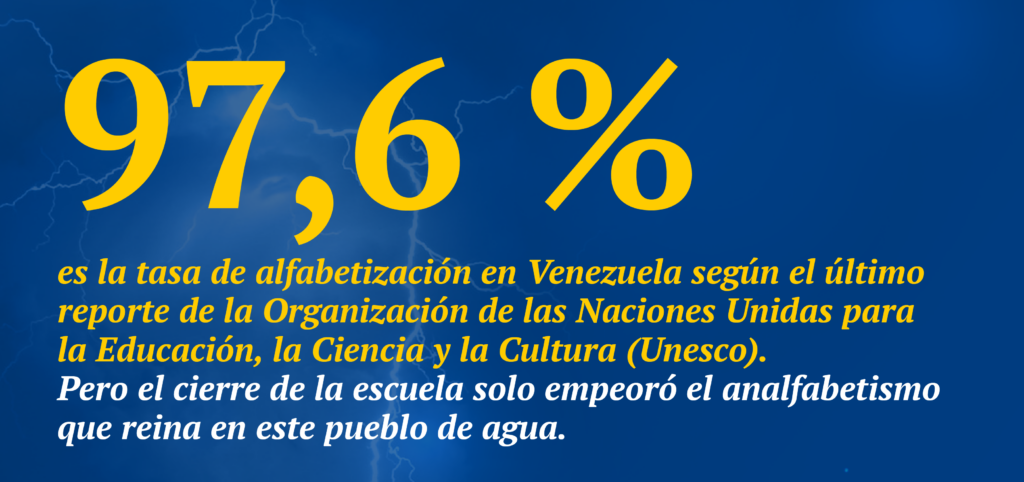

Lo que en algún momento fue la escuela no guarda ni la sombra de ese pasado. La estructura, ahora en un estado de deterioro avanzado, se alza como un triste recordatorio: ventanas oxidadas que miran al vacío y paredes que parecen susurrar historias de un tiempo glorioso rodean al espacio en el que ahora habitan cerdos y desperdicios. Este abandono ha tomado posesión de lo que en antaño fue un espacio sagrado para el aprendizaje. Cuando el lugar comenzó a presentar fallas, lo entregaron por completo al abandono. No hubo quien quisiera reparar sus paredes, sus puertas y ventanas. No hubo nadie que siguiera sembrando la semilla del futuro porque ni los maestros podían establecerse en Ologá. Los niños en este poblado, quienes crecen sin saber leer ni escribir, pasan sus noches viendo los relámpagos, pero sin entender la historia que el cielo intenta contarles.

Lo mismo ocurrió con el servicio de la luz, que se ha convertido en un recuerdo difuso, un eco de lo que alguna vez iluminó estos hogares. Los generadores, que en su apogeo trajeron consigo la electricidad, han caído en una inactividad irremediable, víctimas del tiempo y la desidia. Así, la oscuridad se ha apoderado de cada hogar, convirtiendo la noche en un manto de sombras interminables que susurran secretos de un pasado más brillante. La salud, otro de los lujos que la comunidad ha tenido que sacrificar, se ha vuelto un espejismo; ante la más leve enfermedad, la única opción es cruzar el lago, un trayecto que, sin combustible ni embarcaciones en condiciones, se transforma en un desafío casi titánico. Aquí, un dolor de muelas puede ser la puerta de entrada a un sufrimiento prolongado, un recordatorio cruel de la fragilidad de la vida.

El agua potable también se ha convertido en un bien escaso. Lo único seguro es el lago, y aunque sus aguas han sido una suerte de sostén, también puede presentar una barrera debido a la contaminación y la sedimentación. Todos dependen de la pesca, pero ante una posible insuficiencia y sin fuentes alternativas de alimento, la dieta de sus habitantes se reduce a lo que a veces pueden salir a buscar en Puerto Concha o en Santa Bárbara del Zulia, a más de dos y tres horas de distancia.

Y así, en medio de esta adversidad, la vida continúa su curso. Las niñas, con premura desgarradora, asumen el papel de madres antes de haber tenido la oportunidad de abrazar la juventud. La maternidad llega como un torrente, arrollando las ilusiones de la adolescencia, y en ese ciclo de esperanza y desilusión, se ven obligadas a continuar hacia adelante.

Un paraíso olvidado

Ologá está rodeada por los ecosistemas del lago de Maracaibo, un espacio que alberga una biodiversidad extraordinaria. Aquí, entre los manglares, sobrevuelan las garzas y corocoros, mientras las toninas atraviesan las aguas en una danza silenciosa. Y sobre todo esto, el Catatumbo sigue encendiéndose.

El 2 de noviembre de 2024, Trino Vega cuenta que por más de medio siglo ha llamado hogar a Ologá, pero hoy, como muchos de sus vecinos, se ha visto obligado a partir. “Nos mudamos a Puerto Concha (municipio Colón) porque aquí había muchas necesidades”, cuenta con la voz pausada, como quien ha aprendido a sobrevivir en la adversidad. Relata que desde hace casi una década, la electricidad desapareció y con ella, buena parte de lo que hacía de este pueblo un hogar. La falta de energía ha significado el deterioro de las condiciones de vida, el abandono progresivo y la angustia diaria de quienes aún intentan resistir.

Como pescador, Trino recuerda que antes la situación era menos compleja para quienes se dedicaban a ese oficio; tenían todo lo que necesitaban para trabajar: las lanchas, los motores y las redes de pesca. Hoy en día sobreviven con lo poco que da el lago; de hecho, por eso es que regresa a Ologá, por la pesca. “Me mantengo con la marañita, con la cangreja cuando hay”, explica. Pero cuando el sustento escasea, la desesperación se hace presente, por lo que ha tenido que dedicarse a otras prácticas, como reparar lanchas o cualquier otro empleo que le permita generar algún ingreso para mantener a su familia. Su situación es dura, y hace énfasis en que no es solo la de él, sino también la de todos los que viven en este pueblo de agua. “No hay cómo dar sustento a la familia”, repite con una mezcla de resignación y súplica.

Para los que han tenido que marcharse, la nostalgia pesa. A pesar de las dificultades, Ologá sigue siendo su casa, aunque volver no es sencillo sin condiciones básicas para la vida. Sin combustible no se puede llegar a ningún puerto, y cuando deben surtir, lo hacen en Barranquitas, en el municipio Rosario de Perijá, o en Puerto Concha. Sin luz, sin infraestructura y con una economía golpeada, la comunidad se siente olvidada.

Trino y los suyos claman por ayuda. “Nos gustaría que viniera más gente, que nos visitaran, que nos prometieran algo, que nos ayuden”, pide con la esperanza de que su voz atraviese el silencio en el que ha quedado sumida su tierra.

La misma petición la hace María Villasmil, pero se enfoca sobre todo en las necesidades de los habitantes más pequeños de la comunidad. “Aquí necesitamos ayuda para los niños, un colegio, una maestra, necesitamos alimentos para ellos”. Lo dice pensando especialmente en sus dos hijos y en su hermana, quien tiene una condición médica y necesidades especiales. Vive un martirio cuando alguno de sus pequeños se enferma, porque lo más complejo de conseguir es un transporte con combustible que los pueda llevar a tierra firme. También pide medicamentos, pues sin farmacias ni centros asistenciales no tienen cómo calmar dolencias. Sin embargo, ama sus raíces y se niega a abandonar Ologá; a pesar de las necesidades, asegura que la colaboración que existe entre sus habitantes no la consigue en ningún otro lado, incluso a pesar de su temor por los relámpagos, es la relación y el apoyo con los suyos lo que la mantiene aquí. “Nos ayudamos unos con otros, y la pesca aquí es muy buena”, asegura.

Yeimy Bracho, por su parte, clama por una maestra que llegue a Ologá a educar a sus dos hijos y a todos los niños del pueblo. Con 24 años de edad, ha vivido 23 en este pueblo de agua, es el único hogar que conoce y del que no se quiere marchar. Su pareja es pescador y con esos ingresos que genera mantiene a toda su familia, mientras ella se dedica al cuidado de la casa. Esta es una realidad compartida por la mayoría de mujeres que habitan este rincón del lago, donde los hombres son sostén de familia y las madres se encargan de las labores del hogar y de velar por los niños, a quienes les enseñan lo que saben, ante la ausencia de la escuela. Pero las enseñanzas son limitadas.

La mayoría de los niños no saben leer ni escribir y sus padres tampoco han sido capaces de enseñarles porque cuentan con las mismas carencias. Muchos de ellos empezaron a trabajar desde muy temprana edad y no tuvieron tiempo para abrirle un espacio a la educación, estaban enfocados en sobrevivir. En Ologá, la escuela funcionaba en una modesta construcción que ya llevaba cerrada tres años cerrada cuando en 2020 el gobierno de Nicolás Maduro suspendió las clases presenciales por la pandemia de covid-19 y así permanece incluso después de haber retomado la actividad escolar en todo el país en 2021.

La escasez de agua potable y la falta de electricidad han tejido un manto de dificultades que se cierne sobre esta comunidad, sumida en un aislamiento casi asfixiante, agravado por la falta de combustible como ocurre en muchos asentamientos en esta región que vio nacer la industria petrolera en Venezuela. Cuando la lluvia cae sobre estas aguas, sus habitantes no pierden la oportunidad de recoger cada gota que cae del cielo, así como cualquier río cercano se transforma en su aliado para encontrar el agua que necesitan para las tareas más básicas de la vida. Para cocinar también se han adaptado a la adversidad. Ante la ausencia de gas doméstico han optado por la leña, un recurso que deben recolectar con esfuerzo, o por cocinillas eléctricas que algunos afortunados pueden encender gracias a plantas eléctricas, siempre que logren hacerse con combustible para darle vida a sus fogones.

Esmeralda Romero tiene 23 años de edad y ya ha asumido con determinación el papel de madre y cuidadora de sus tres hijos. Vive con su familia en Santa Bárbara, pero se mantiene constantemente viajando a Ologá, donde se queda entre uno y tres meses, mientras su pareja se dedica a la pesca, su principal fuente de ingresos. Si bien la mayor parte del tiempo se dedica al cuidado de la casa y de los niños, también ayuda a su esposo en lo que puede durante la faena. Cada jornada es un recordatorio de la precariedad que enfrenta, pues los recursos que obtienen de Ologá son los únicos que les permiten subsistir en Santa Bárbara. Como se mantienen en un constante vaivén, también es consciente de las carencias que abundan en el pueblo de agua. Señala la comunicación como una de las principales. En el pueblo, la falta de electricidad es solo el principio; la ausencia de señal telefónica —un desafío que enfrentan todos los habitantes— los aísla de la civilización, dejándolos en un limbo donde cada emergencia se transforma en un grito mudo. No cuentan con señal telefónica de ninguna de las empresas que operan en Venezuela. Con teléfono celular en mano se encuentran atrapados en un juego cruel: tener el dispositivo pero carecer de señal que los conecte con el mundo exterior.

Narvelis Urdaneta, su esposo y sus tres hijos también se encuentran en constante movilización. Su hogar está en Congo Mirador, pero su vida está marcada por la necesidad de movilidad hacia Ologá, que se ha convertido en su fuente de sustento. Mientras su esposo se dedica a la pesca, ella asume con valentía el rol de madre y guardiana, velando por el bienestar de su hogar y sus hijos. Con la mente y corazón llenos de anhelos, Narvelis tiene peticiones claras: quiere escolaridad, luz eléctrica para iluminar los rincones oscuros de su comunidad y que la asistencia médica sea una realidad palpable en este pueblo, donde, entre sus aguas, ha encontrado tranquilidad.

Entre la luz del relámpago y la sombra

La vida en Ologá transcurre entre el espectáculo imponente de los relámpagos del Catatumbo y la dura realidad del abandono. Allí, donde las aguas del lago reflejan las luces de la tormenta perpetua, sus habitantes viven en un limbo donde el progreso parece un sueño distante y la desesperanza se ha convertido en una constante.

Eliecer Valecillos, guía turístico de Encanta Montaña C.A., ha visitado Ologá en múltiples ocasiones y describe la realidad con crudeza: “Aquí puedes ver abundancia, pero también miseria. Puedes ver un pescador con la lancha llena, pero a la vez hay niños con desnutrición y enfermedades. No hay atención médica, no hay vacunación”.

Lo que antes era una comunidad bulliciosa de pescadores, ahora es un pueblo de necesidades y de gritos de auxilio. “Cada vez es más atractivo salir y no volver más a los pueblos de agua”, dice Valecillos. “Muchos se han ido a Santa Bárbara, a Maracaibo, a El Vigía, buscando mejores condiciones”. La pesca, que por generaciones ha sido el sustento de la comunidad, se ha vuelto más difícil por la falta de equipos y el alto costo de los insumos. Los motores de las lanchas se dañan y no hay dinero para repararlos. El combustible, vital para las faenas, se ha vuelto un bien difícil de conseguir.

Las donaciones de turistas y organizaciones han intentado aliviar la carga, pero sin un plan de desarrollo sostenible, el impacto es efímero. Sin educación ni oportunidades económicas, la comunidad sigue atrapada en un ciclo de precariedad y dependencia. Así, Ologá es un reflejo de muchas comunidades en el país, atrapadas entre la belleza natural de su entorno y la crudeza de su realidad. Sus habitantes resisten, pero cada día la lucha es más compleja. Sobrevivir en Ologá significa enfrentar la indiferencia, la falta de recursos y la incertidumbre del futuro.

Mientras los relámpagos del Catatumbo siguen iluminando el cielo, en los hogares de Ologá persiste la oscuridad. No solo por la falta de electricidad, sino por la falta de políticas públicas que parecen haber sepultado a su gente en el olvido. Si los relámpagos pueden arder cada noche sin descanso, queda espacio para reflexionar y preguntarse si es posible que Ologá también pueda volver a brillar.